Immagine di copertina:

Immagine di copertina:di Francesco Bausi (Università della Calabria)

[Le parole evidenziate nel testo rinviano a link esterni elencati in fondo alla pagina]

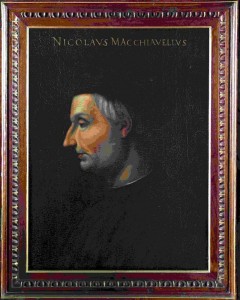

Si suole dire che, se nel 1512 non fosse stato rimosso dai suoi incarichi in cancelleria a causa del ritorno dei Medici al potere, Niccolò Machiavelli non sarebbe divenuto uno dei massimi teorici della politica. Non lo sapremo mai, e forse neppure è vero, perché fin dagli anni giovanili e fin dai suoi primi scritti il Segretario fiorentino mostrò un fortissimo interesse e una spiccata attitudine a riflettere sull’arte dello stato e a dedurre regole generali dall’osservazione dei fatti storici; certamente, però, senza i traumatici eventi del 1512-13 non avrebbe mai scritto il Principe, e soprattutto non lo avrebbe scritto in quel modo. Soltanto un uomo che aveva conosciuto la sconfitta, l’umiliazione e il carcere, soltanto un uomo ridottosi a vivere la vita oscura e avvilente mirabilmente descritta nella celebre lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 (in cui Machiavelli annuncia all’amico l’avvenuta stesura dell’opuscolo), soltanto un uomo – in poche parole – che non aveva più niente da perdere, e le cui uniche carte da giocare erano la conoscenza storica e l’esperienza politica, poteva comporre un asciutto libretto in cui l’ex esponente di punta di un regime repubblicano delinea con crudo realismo compiti e comportamenti del principe, rifuggendo, come si legge nella dedica, dalla «clausole ample» e dalle «parole ampullose e magnifiche» normalmente profuse a piene mani in scritti di questo genere.

Competenza vera, maturata in anni di politica, interna ed estera, fatta “sul campo”: questo e non altro mise sul piatto Machiavelli, nel 1513, per convincere i sospettosi Medici a servirsi di lui. Scrivere uno dei soliti trattati in cui si idealizzava la figura del principe “virtuoso” e “giusto” non gli sarebbe servito a niente, perché, con i suoi precedenti, nessuno lo avrebbe preso sul serio. E poi non ne sarebbe stato capace: Machiavelli non era un raffinato umanista, un brillante retore o un dotto filosofo accademico, né, fino ad allora, si era mai misurato con la vera e propria trattatistica politica. Prima del 1513, nei rari intervalli concessigli dal suo lavoro amministrativo e diplomatico, si era dedicato quasi soltanto alla poesia, limitandosi, per il resto, a stendere relazioni di ambascerie o brevi scritti ufficiali legati a situazioni contingenti. E poi, soprattutto, era abituato ad aggredire i problemi senza girarci intorno con le parole: un’abitudine che gli veniva dal suo carattere spigoloso, ma anche dalla lunga pratica come cancelliere e inviato della repubblica, incaricato di delicate missioni in cui gli era richiesto di comprendere rapidamente le situazioni, informando i suoi superiori con precisione e agendo con risolutezza.

Raffaello, Ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, 1518. Firenze, Galleria degli Uffizi

Non era nuovo, Machiavelli, alle scelte coraggiose e difficili. Fin dal 1503, inimicandosi larga parte dell’aristocrazia fiorentina, aveva promosso un progetto di ricostituzione delle milizie cittadine, ottenendo l’appoggio del capo della repubblica, il gonfaloniere perpetuo Piero Soderini. In seguito, del Soderini sarebbe divenuto uomo di fiducia, al punto da legare a lui tutte le sue fortune: basti dire che quando la repubblica crollò e nel settembre 1512 i Medici fecero ritorno a Firenze, in cancelleria Machiavelli fu il solo, insieme al suo collaboratore, amico e “compare” Biagio Buonaccorsi, ad essere licenziato. Ogni volta, egli metteva in gioco tutto sé stesso, senza calcoli né cautele (il che può sembrare strano, visto il significato deteriore poi assunto dal termine “machiavellismo”): così fece anche dal 1512 in poi, diventando, da repubblicano, sostenitore dei Medici, perché in essi vide l’unico possibile argine contro lo strapotere e il miope conservatorismo della vecchia nobiltà fiorentina. Solo a partire dal 1520, tuttavia, la famiglia egemone – a lungo diffidente nei suoi confronti – lo riabiliterà, affidandogli missioni diplomatiche e politiche via via più significative e tributando importanti riconoscimenti alla sua attività letteraria: nel 1520 si rappresenta a Roma la Mandragola al cospetto di papa Leone X (Giovanni de’ Medici) e grazie al cardinale Giulio de’ Medici gli viene conferito l’incarico ufficiale di comporre le Istorie fiorentine, mentre nel 1521 una delle sue opere maggiori, il dialogo militare L’arte della guerra, approda alla stampe per i prestigiosi (e medicei) tipi fiorentini dei Giunti.

Ma il suo destino è paradossale: quando nel 1527 Firenze torna a costituirsi come repubblica, cacciando nuovamente i Medici, nel ruolo di cancelliere che dal 1494 al 1512 era stato suo gli viene preferito l’oscuro Francesco Tarugi. Per i repubblicani, Machiavelli, che morirà pochi giorni dopo, è ormai da tempo un mediceo, perché ai Medici ha votato fedelmente da anni la sua attività politica e letteraria. Gli amici di un tempo gli voltano le spalle: Luigi Alamanni, uno dei due letterati cui Machiavelli aveva dedicato la sua Vita di Castruccio Castracani, compone prima del 1528, e pubblica nel 1532, una satira in cui il Principe è aspramente condannato come un libro immorale, responsabile della politica scellerata dei regnanti che hanno ridotto l’Italia in schiavitù. Antonio Brucioli, esule, cone l’Alamanni, per il suo coinvolgimento in una congiura antimedicea organizzata a Firenze nel 1522, non menziona mai Machiavelli – pur utilizzando tacitamente alcune sue opere – nella prima edizione dei Dialogi (1526-29), mentre lo introduce fra gli interlocutori nella seconda (1537-38), quando, non a caso, sta cercando di ricucire i rapporti con i Medici, avvicinandosi a Cosimo I. D’altronde, tra 1531 e 1532, era stato il secondo papa mediceo, Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici, a promuovere la pubblicazione, tra Roma e Firenze (una Firenze ormai definitivamente tornata ai Medici e ormai chiaramente indirizzata verso il principato), delle sue opere maggiori, compreso il Principe.

Non meno paradossale fu anche il destino di quest’opera. Scritto con l’idea di dimostrare ai Medici la propria competenza politica allo scopo di essere da loro «adoperato», il libro pagò lo scotto della propria arditezza politica e morale, e si rivelò ben presto inservibile: lo stato principesco “nuovo” che papa Leone, fra 1513 e 1515, sembrava intenzionato a concedere al fratello Giuliano (e in vista del quale il trattato, nel 1513, era stato inizialmente concepito, tanto che Giuliano avrebbe dovuto esserne il dedicatario) non vide mai la luce, mentre la situazione di Firenze – dove i Medici non disponevano di un potere assoluto – richiedeva la massima prudenza e non poteva certo essere affrontata con gli spregiudicati comportamenti suggeriti nell’opuscolo. Qualcosa parve poter cambiare quando, fra 1515 e 1516, Lorenzo de’ Medici il Giovane, nipote del pontefice e di Giuliano, concentrò nelle sue mani una più consistente autorità politica e militare, divenendo prima capitano delle truppe fiorentine e dell’esercito pontificio, poi anche Duca d’Urbino; per questo, Machiavelli si risolse a dedicargli il trattato, che però o non gli fu mai effettivamente consegnato, o in ogni caso (come sembra documentare un tardo e forse poco fededegno aneddoto) non gli risultò gradito. Quando poi, nel 1519, Lorenzo prematuramente morì, il Principe perse qualunque attualità: a capo della famiglia Medici restavano due alti prelati (papa Leone e il cardinale Giulio), nessuno dei quali ovviamente avrebbe potuto diventare “principe” di Firenze, e che pertanto avevano tutto l’interesse a dar prova di moderazione nel governo cittadino, in attesa che i più giovanni rampolli – Ippolito e Alessandro, figli rispettivamente di Giuliano e di Lorenzo – raggiungessero la maggiore età. In tale contesto, l’uscita a stampa di un libro come il Principe, dedicato a un esponente di casa Medici da parte di un uomo al loro servizio, sarebbe stata impensabile e controproducente, cosicché Machiavelli (che non aveva ancora portato a termine l’altra sua opera politica maggiore, i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) dovette accontentarsi di veder pubblicati, all’inizio degli anni ’20, un dialogo “tecnico”, e dunque politicamente meno “compromettente”, quale l’Arte della guerra e una commedia come la Mandragola.

A dire il vero, nel 1523 il Principe approda in qualche modo alle stampe, a Napoli, ma in una forma davvero inconsueta: larghe parti dell’opuscolo, infatti, vengono riprese e “plagiate” (il termine è tuttavia improprio, nell’epoca di cui stiamo parlando) dal filosofo aristotelico Agostino Nifo all’interno del suo trattato latino De regnandi peritia, dedicato a Carlo V, dove si propone la tradizionale immagine “idealizzata” del regnante. Il Nifo, che era protetto da Leone X e che entrò in possesso del Principe tramite gli ambienti medicei fiorentini negli anni in cui tenne cattedra a Pisa (1519-22), normalizza, neutralizza o direttamente elimina molte delle parti più ardite dell’opuscolo machiavelliano; e se da esso ricava talora la descrizione di certi comportamenti tirannici, afferma di averlo fatto solo affinché chi legge impari a conoscerli e ad evitarli. Una chiave di lettura, questa, che sarà recuperata nella dedica della seconda stampa del Principe (Firenze 1532), dove per la prima volta troviamo formulata quell’interpretazione “obliqua” del trattatello che tanta fortuna avrà nei secoli successivi, fino al Foscolo, secondo cui Machiavelli non ha voluto ammaestrare il tiranno, ma, al contrario, rivelare ai popoli i crudeli strumenti del suo potere. E sarà il prezzo che il Principe dovrà a lungo pagare per poter essere pubblicato e letto nell’Europa moderna.

Uomo dei paradossi, dunque, Niccolò Machiavelli, sempre in prima linea nel sostenere le sue idee, soprattutto quelle più “scomode”, tanto che l’amico Francesco Guicciardini lo definì ingegno «stravagante», lontano dalle opinioni comuni e «inventore di cose nuove ed insolite». Ma ciò che più colpisce in lui è altro: la disponibilità a mutare le proprie opinioni e le proprie posizioni nel corso degli anni, passando da strenuo repubblicano a sostenitore di Piero Soderini, diventando quindi fautore di un potere mediceo prima “costituzionale” (o civile, come egli lo definisce) e poi a tutti gli effetti principesco, per concludere infine la sua parabola come teorizzatore di uno stato “misto” in cui convivessero elementi democratici, oligarchici e monarchici. Considerato per molto tempo, in passato, esponente di una visione rigidamente repubblicana e di un ferreo approccio filosofico-teorico alla politica, e per questo contrapposto a un Guicciardini dominato invece dall’interesse per l’empirico «particulare», Machiavelli è in realtà esempio – utile e attuale anche oggi – di un approccio anti-ideologico che sa realisticamente adattare il proprio punto di vista, e le soluzioni di volta in volta proposte, al mutare dei tempi e delle circostanze, anche a costo di risultare, in tal modo, sgradito ai vecchi amici e sospetto ai nuovi.

Letture di approfondimento

- M. Martelli, Saggio sul ‘Principe’, Roma, Salerno Editrice, 1999

- F. Bausi, Machiavelli, Roma, Salerno Editrice, 2005

- G. Inglese, Per Machiavelli. L’arte dello stato, la cognizione delle storie, Roma, Carocci, 2006

Elenco dei link in ordine di citazione (il loro funzionamento è stato verificato il 1° agosto 2013):

- Note biografiche su Francesco Vettori

- Scheda sul “gonfaloniere”

- Note biografiche su Piero Soderini

- Note biografiche su Biagio Buonaccorsi

- Note biografiche su Leone X

- Note biografiche su Luigi Alamanni

- Note biografiche su Antonio Brucioli

- Note biografiche su Clemente VII

- Note biografiche su Giuliano de’ Medici

- Note biografiche su Lorenzo de’ Medici, Duca d’Urbino

- Note biografiche su Ippolito de’ Medici

- Note biografiche su Alessandro de’ Medici

- Note biografiche su Agostino Nifo

- Note biografiche su Francesco Guicciardini

Come citare questo articolo: Francesco Bausi, Agosto 1513: nel cinquecentenario del Principe, in "Portale Storia di Firenze", Agosto 2013, https://www.storiadifirenze.org/?temadelmese=agosto-1513-nel-cinquecentenario-del-principe